51.072 345 de brasileiros são a favor da tortura. 51.072 345 de brasileiros admitem o armamento da população. 51.072.345 de brasileiros aceitam a atuação das milícias. 51.072.345 de brasileiros concordam com a justiça feita pelas próprias mãos. 51.072.345 de brasileiros…

Política e rito: o papel da fotografia na construção do MST

Maior movimento social pela reforma agrária do Brasil, o MST surgiu no Rio Grande do Sul há trinta anos, atuando por meio de ações extremamente originais, dentre as quais a mais conhecida é a ocupação de propriedades rurais improdutivas. Pode ser vista como parte desta originalidade do MST o fato do movimento ter acumulado, ao longo de sua existência, um vasto arquivo fotográfico que não se limita a revelar a sua atuação. Para além de seu importante aspecto documental, o exame minucioso desse material fotográfico revela um conhecimento afinado, por parte do MST, das potências da imagem e do seu papel no mundo contemporâneo, além de uma surpreendente capacidade de criação no uso peculiar que dela tem feito.

O MST não inventou as ocupações, que têm início em meio à intensa ebulição social ao final do período militar. Mas foi o responsável pela sua sistematização e pela sua expansão por todo o país – um feito para o qual foi decisiva a importância concedida pelo Movimento à visibilidade dos acampamentos. Desde muito cedo a questão da visibilidade como estratégia foi notada pelos estudiosos do movimento. Ela tem sido analisada tanto como uma conquista política para a obtenção da terra e o acesso à cidadania, quando como uma tecnologia sofisticada que se presta à construção de um discurso demagógico por parte do MST. Praticamente inaugurando a primeira dessas vertentes, um dos primeiros estudos sobre o movimento do sociólogo Pedro Germany Geiger, ainda em 1987, já destacava a visibilidade propiciada pela localização dos acampamentos no espaço físico como uma de suas características decisivas, ao lado da sua organização interna e dos seus modos de funcionamento [1]. Na segunda vertente, a antropóloga Lygia Sigaud denunciaria, com base em seu estudo das ocupações em Pernambuco na década de 90, a “demagogia” do discurso do MST ao considerar que o uso da visibilidade dos acampamentos constituía “uma estratégia política gestada pelo MST” com vistas a criar duas figuras então inexistentes naquele contexto: a “demanda da terra” e o “sem-terra”.

[1] Geiger, Luís Inácio Germany. Agentes religiosos e camponeses sem terra no sul do Brasil – quadro de interpretação sociológica. Editora Vozes, Petropolis, 1987.

Defenderei o ponto de vista de que esta centralidade da visualidade nas ações políticas do MST tem raízes profundas na história do Movimento, que se trata de um fenômeno extremamente complexo cuja dimensão política não pode ser separada da experiência, da sensibilidade e dos afetos dos acampados; e que tal importância da visualidade não pode, por sua vez, ser dissociada do uso que o Movimento fez da fotografia desde as suas origens. Com efeito, se o MST desenvolveu “estratégias e procedimentos específicos” para suas ocupações, se criou “uma tecnologia” composta por métodos de organização e funcionamento para a constituição dos acampamentos fundados na visibilidade [2], como apontou Lygia Sigaud, se ele desenvolveu importantes atividades como as marchas e as ocupações de prédios públicos, não se pode deixar de levar em conta o papel que a fotografia desempenhou na descoberta e no exercício do potencial dessa visibilidade.

[2] Da análise de Lygia Sigaud sobre os acampamentos do MST destaco: “Histoires de campements”, em co-autoria com David Fajolles, Jérôme Gaautié, Hernán Gomez e Sergio Chamorro, in Cahiers du Brésil Contemporain, 43/44, Maison des Sciences de l’Homme, Centre de Recherches sur le Bréil (EHESS) e Institut des Hautes Etudes d’Amérique Latine (Paris III), 2001. E, sobretudo, “A forma acampamento: notas a partir da versão pernambucana”, in Novos Estudos n. 58, novembro de 2000, CEBRAP.

Desconhecido e não levado em conta pelos muitos estudos dedicados ao Movimento, o vasto arquivo fotográfico que o MST acumulou ao longo de sua história merece atenção pela função mais que inovadora, decisiva, que a fotografia – uma técnica moderna por excelência – desempenha, desde os primórdios de sua construção. Com efeito, a fotografia não se limitou apenas documentar as ações do MST, nem tampouco a contribuir para a criação de seus mitos – o que já constitui uma importante tarefa; ela tornou-se – e este será o aspecto mais instigante e original do seu papel – uma das fontes de inspiração para algumas de suas estratégias políticas mais peculiares. O uso da fotografia pelo MST me parece ser uma das inspirações para a sua capacidade de criar e desenvolver novas ações sociais. E é desse ponto de vista que pretendo abordar o arquivo fotográfico do MST.

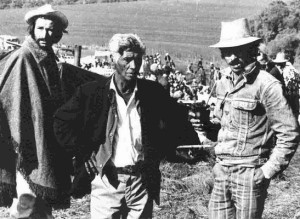

O MST se tornou conhecido fora do Brasil, por meio das fotografias de Sebastião Salgado. Mas suas ações já vinham sendo registradas de longa data por militantes e por dezenas de fotógrafos profissionais brasileiros e estrangeiros, atraídos pela grande repercussão política e social da sua atividade. As primeiras ocupações na virada dos anos 70-80 viram a luz em meio à retomada dos movimentos sociais, logo ao final da ditadura militar. Dado o impacto e a repressão que esse desafio ao tabu da propriedade privada despertou, as organizações de esquerda, a sociedade civil e parcela da igreja católica lhes concederam grande apoio, ao qual veio se somar o interesse dos fotógrafos ligados às manifestações sócio-políticas desse rico período da história brasileira.

Ao perceber o impacto que a imagem fotográfica – gerada por suas ações e ocupações – era capaz de despertar, o MST passou a usá-la não apenas como linguagem na comunicação com sua base social – composta em sua grande maioria por analfabetos – mas ainda como meio de expressão próprio e como instrumento político na luta pela conquista da opinião pública [3]. Atendendo a essas distintas funções, as fotografias que viriam a constituir o arquivo do MST acabaram por constituir uma espécie de “olhar” sobre o movimento, além de dar origem a uma iconografia única sobre os sem-terra.

[3] Foi Cristine de Alencar Chaves quem destacou esses três aspectos do papel atribuído à fotografia pelo MST.

Considerada “arcaica”, a questão da terra ainda persiste entre nós, mas passou a assumir uma nova complexidade, num contexto em que a globalização, de par com o avanço tecnológico, coloca novos problemas e novos desafios no mundo rural. O MST surge nesse contexto de grandes transformações, e uma das suas características mais destacadas é justamente o modo como tem encarado esse descompasso: o que está demonstrado na convergência entre a luta pela terra e uma agenda de caráter mais “contemporâneo” por assim dizer: a luta contra os transgênicos, a mercantilização das sementes, a contestação à ALCA, ao FMI, mas também a criação de escolas, de cooperativas, a busca da formação técnica e política dos acampados.

Também deve ser considerada como um dos aspectos desse convívio entre o arcaico e o contemporâneo a importância que uma técnica moderna como a fotografia adquire na consolidação de um movimento cuja base social ainda não penetrou no mundo da imagem, e nem sequer domina as primeiras letras. O uso da fotografia pelo MST parece ser um modo de lidar com este descompasso e revela, ao mesmo tempo, uma dupla dinâmica: a introdução da população rural ao convívio com a imagem, por um lado, e o esforço do movimento, por outro, para se inscrever num momento histórico em que a informação e as imagens tornam-se uma grade de entendimento, de leitura e de atuação sobre o mundo.

O MST tem usado, em relação à fotografia, um procedimento semelhante ao das ocupações, estendendo até a imagem fotográfica esta prática que ele aciona com tanta desenvoltura para a terra. Mas além de se “apropriar” do olhar dos fotógrafos e de “ocupar” o espaço da imagem (esse latifúndio que também não lhe é destinado), ele tem extraído do convívio com esta última inspiração para novas práticas e iniciativas originais. O relevo que a visualidade adquire nas suas diferentes ações e, mais ainda, o fato de ela ter se tornado um “componente estratégico na concepção e funcionamento dos acampamentos” não pode ser dissociado da sua riquíssima experiência com a imagem fotográfica.

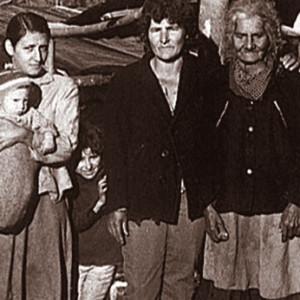

Uma imagem exemplar

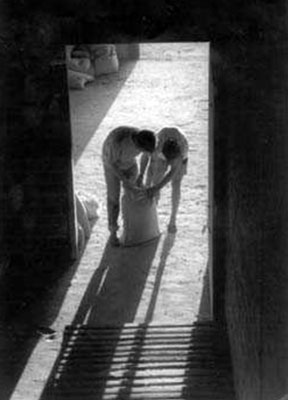

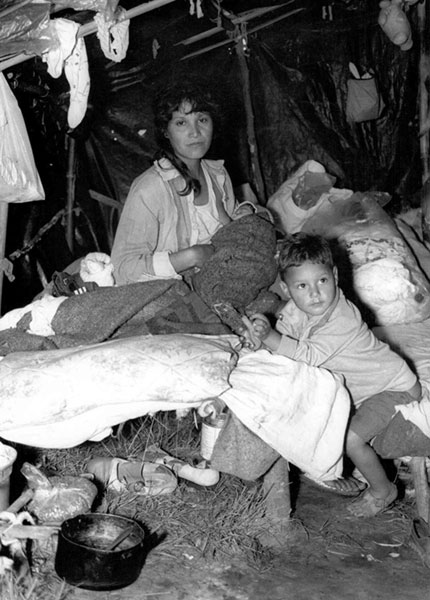

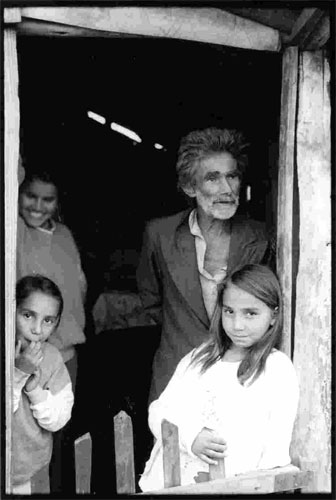

Uma fotografia de Daniel de Andrade da primeira grande ocupação do MST, da Fazenda Annoni em 1985, pode ser tomada como exemplar da entrada desta população na cena fotográfica e na história. Cinco das mulheres ali representadas são aparentemente da mesma família, e representam quatro gerações originárias do mudo rural. Unidas pelo sangue e pelo destino comum, certamente nunca tinham sido reunidas numa foto – talvez nunca tenham sido sequer fotografadas. Tema clássico da foto documental, elas testemunham uma mesma condição social, imutável ao longo das gerações; porém, ultrapassando esse caráter meramente testemunhal, a fotografia de Daniel de Andrade desvela os diferentes níveis de relação de sua população com a imagem, níveis com os quais o MST terá que se defrontar ao incorporar a fotografia como linguagem e a visibilidade como componente de sua ação.

A foto mostra uma “gradação de olhares”, reveladora da posição de cada uma dessas mulheres numa espécie de “escala” de familiaridade com a imagem. Tomemos o grupo central. Duas delas ignoram a câmera, revelando seu alheamento à situação: a criança, por não ter consciência do que se passa à sua volta, a mulher mais velha por desconhecer, provavelmente, o ritual do qual participa. Inocentes, por assim dizer, ambas foram “conduzidas” até a cena fotográfica e dela participam “sob proteção”: o bebê está no colo da provável mãe, a mulher mais velha é abraçada por outra mais jovem, provavelmente sua filha, com o intento de integrar também ao cerimonial a personagem mais alheia a ele. Indiferente, ou talvez até constrangida a participar da cena, ela tem os olhos baixos e não fita o fotografo.

O olhar da mulher mais jovem nos é familiar. Jovem mãe em situação de desespero, seu rosto “exprime” algo – uma interrogação? Angústia? – e corresponde mais ao que estamos acostumados a “ver” num retrato. Enquanto a mulher mais idosa parece indiferente ao que se passa, notemos que a representante da segunda geração é a figura central – no sentido literal e figurado – da fotografia. Com o braço esquerdo “sustenta” a sua suposta mãe na nova situação; enquanto isso, uma menina, provavelmente sua filha, tenta “penetrar” na cena agarrada ao seu outro braço. Respondendo pela coesão do grupo, esta mulher madura é a mais forte, experiente e provavelmente a mais ativa da família – não é por acaso que os personagens dependentes nela se apoiam.

O olhar da mulher mais jovem nos é familiar. Jovem mãe em situação de desespero, seu rosto “exprime” algo – uma interrogação? Angústia? – e corresponde mais ao que estamos acostumados a “ver” num retrato. Enquanto a mulher mais idosa parece indiferente ao que se passa, notemos que a representante da segunda geração é a figura central – no sentido literal e figurado – da fotografia. Com o braço esquerdo “sustenta” a sua suposta mãe na nova situação; enquanto isso, uma menina, provavelmente sua filha, tenta “penetrar” na cena agarrada ao seu outro braço. Respondendo pela coesão do grupo, esta mulher madura é a mais forte, experiente e provavelmente a mais ativa da família – não é por acaso que os personagens dependentes nela se apoiam.

Ao contrário das duas primeiras mulheres, ela olha para o fotógrafo; mas seu olhar não parece corresponder àquele que habitualmente lhe é dirigido nas fotografias que conhecemos. Com efeito, ela “olha” para o fotógrafo, mas não se trata nem de longe da chamada “expressão”, nem da cumplicidade já tão familiar entre fotografado e fotógrafo; diferentemente dessa espécie de mútuo entendimento, seu olhar nos parece de certo modo “estranho” – nós não chegamos a compreendê-lo ou a “lê-lo”; há aqui algo de pouco familiar, devido, me parece, a nossa impossibilidade de situar de que “distância no tempo” esta mulher olha o fotógrafo. Não seria abusivo pensar que é essa “distância” que não nos permite identificar, como bem disse Serge Daney, “o que nos olha” nesta fotografia.

Esta “escala” de olhares pode ser referida ao que Jacques Rancière chamou de “época áurea da fotografia”, quando havia uma relação de “convertibilidade mútua” entre o cotidiano e a história, e uma irredutibilidade da vida aos acontecimentos mais espetaculares e significativos, (como acontece com a fotografia jornalística.) Esta aliança feliz deixou de ser “inocente”, segundo o filósofo, quando dois fenômenos tiveram lugar, inaugurando uma “crise” da fotografia: quando perdemos a capacidade de “ler” os acontecimentos da vida coletiva nos gestos dos corpos e quando se esvaiu a própria disponibilidade destas figuras anônimas para “emprestar” seus corpos às lentes, e somar sua opacidade ao jogo das significações” [4].

[4] Rancière,J. “O instante decisivo forjado” in Caderno Mais!, Folha de São Paulo, 27/7/2002, pp 12-13.

Contemporânea desta “crise”, do fim da solidariedade entre fotografia e história, a fotografia do arquivo do MST merece atenção. Se levarmos em conta os elementos da fotografia de Daniel de Andrade, por exemplo, perceberemos que no arquivo fotográfico do MST coabitam, com efeito, os diferentes “estágios” históricos descritos pelo filósofo: se por um lado podemos detectar ali traços da ruptura entre fotografia e história, por outro a “disponibilidade e a opacidade dos corpos” ainda manifestam uma qualidade de presença da chamada época áurea da fotografia.

Uma das riquezas, e um dos desafios, do material fotográfico do arquivo do MST está justamente nesse convívio perturbador entre “eras” cujos limites não parecem ter sido fixados. Todo o empreendimento fotográfico do MST deve ser considerado à luz deste jogo com as distâncias temporais, sendo a fotografia um instrumento privilegiado para lidar com tais descontinuidades: podemos considerar que ele tanto paga um tributo a tal descompasso quanto dele pode tirar proveito. Sem querer entrar nessa questão, o trabalho da maioria dos fotógrafos que acompanharam o Movimento, a então chamada “foto engajada”, pode ser tomada, por exemplo, como um esforço de reatamento da fotografia com a história, perdido com a “crise” da fotografia.

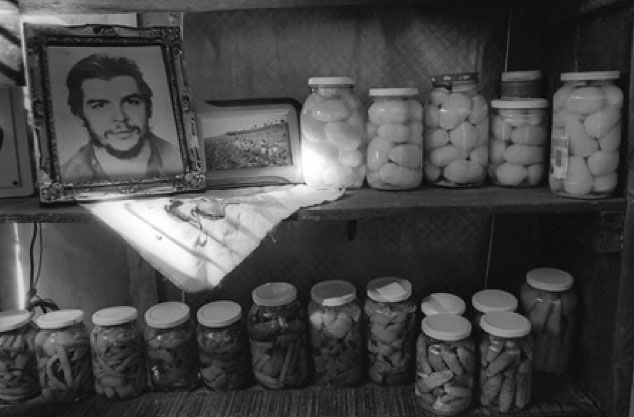

Historicamente, a principal função da fotografia no MST foi levar até os acampados – analfabetos e pouco habituados às imagens impressas – uma espécie de “notícia visual” dos seus feitos e da sua expansão pelo país: com este objetivo, antes mesmo que o MST fosse criado já existia o Boletim dos sem-terra, que o Movimento transformaria em Jornal dos sem-terra, com seus 15000 exemplares distribuídos em todos os acampamentos do país. Ultrapassando essa função de divulgação, pode-se ainda atribuir ao uso e ao consequente entendimento dos poderes da fotografia pelo MST a criação de uma série de práticas (interpelando até mesmo outros tipos de imagem como desenhos), que passarão a constituir (o que Cristine Alencar chamou de) três regimes de imagens do MST: o primeiro seria composto pelas chamadas imagens documentais, que privilegiaremos aqui, e que constituem a maior parte do arquivo; o segundo, presente principalmente na formação dos militantes, seria o “relato visual”, constituído por uma espécie de “montagem” a partir de variados tipos de imagem, no qual a fotografia e a inspiração fotográfica também se fazem presentes; o terceiro regime é constituído pela prática denominada “mística”, que pode ser constituída pelo uso de imagens – tanto fotografias quanto desenhos (tais como as figuras do Che, de Zumbi dos Palmares) – mas também por objetos variados para criar uma espécie de performance de forte construção dramática que deve se prestar à inspiração ou fortalecer a crença dos sem-terra [5].

[5] Chaves, Cristine de Alencar. A marcha nacional dos sem-terra – Um estudo sobre a fabricação do social. Relume Dumará, UFRJ, Núcleo de Antropologia da Política, Rio de Janeiro, 2000.

Esta constatação da presença decisiva da fotografia na história do MST e a intimidade que o Movimento desenvolveu com as imagens nos permite sugerir que se deve à descoberta dos poderes da imagem aquilo que os estudiosos consideram o maior feito político do movimento – a transformação estratégica da visibilidade em campo de ação política. A ela voltaremos.

Foto documental e ação política

A opção do MST pela ação imediata ou direta se deve, em parte, à sua descrença da política tradicional, do jogo da representação e do poder. Lembremos que a ação constitui, historicamente, algo que se presta como que “naturalmente” ao gosto dos fotógrafos. Assim, foi em função de uma espécie de “irradiação fotográfica” que, nos últimos trinta anos, o público se familiarizou com os barracos de lona preta e seus habitantes, com as ocupações de prédios públicos, com as marchas ao longo das estradas.

Desde o início das ocupações, ficou claro que a posse da terra deixou de ser uma questão individual, regida por forças e oportunidades econômicas, para tornar-se objeto de uma ação direta, coletiva, conflitual, que demanda estratégias específicas [6]. Além da ação de ocupar, principal ferramenta política do MST, a criação de eventos na esfera pública para pressionar o Estado e o aparato do poder constituem gestos de grande apelo fotográfico: ocupar prédios públicos, manifestar-se, fazer longas marchas pelo país, sofrer violência, massacre, receber apoio e solidariedade de outros grupos são gestos de desafio de grande interesse para a fotografia. Mas se o registro fotográfico pode ser considerado como consequência da própria natureza da ação política do MST, parece que a fotografia também contribui, por sua vez, para a definição da própria natureza da ação política do MST.

[6] Um dos primeiros a conduzir essa análise foi L. I. Germany Geiger. Op. Cit.

O acampamento

Como as ações do MST se destinam a serem tornadas públicas, a fotografia constitui um dos “meios” para atingir esse objetivo. Ela já se torna portanto, ela mesma, uma “ação” – e é essa afinidade da fotografia com a ação que consagrará o grande prestígio de que desfruta a foto de ação no arquivo do movimento.

A ocupação é sem dúvida a ação de maior prestígio no MST, seu ícone maior. A entrada furtiva na propriedade privada de milhares de pessoas antes do amanhecer tem, por si mesma, um caráter espetacular. A chegada na ocupação é, evidentemente, o momento inaugural e como tal, é investida de grande carga significativa. Dificilmente documentada por razões estratégicas e técnicas, o caráter secreto da chegada, do ato de romper a cerca vem reforçar ainda mais a aura que envolve a representação desse momento, fazendo dele um “ícone“ do MST. (Lembremos a foto mundialmente conhecida de S. Salgado da entrada na Fazenda Giacomet, feita no momento da abertura da porteira – imagem que só pôde ser feita por meio de um acordo estratégico entre o MST e o fotógrafo.)

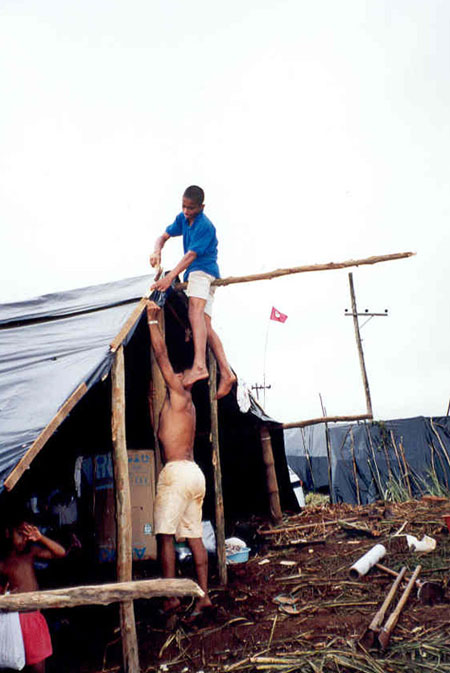

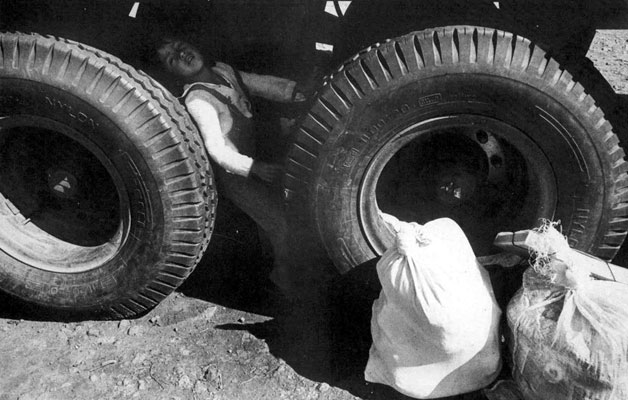

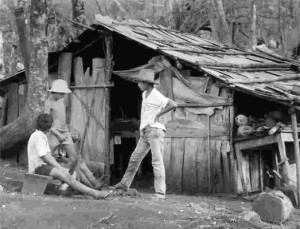

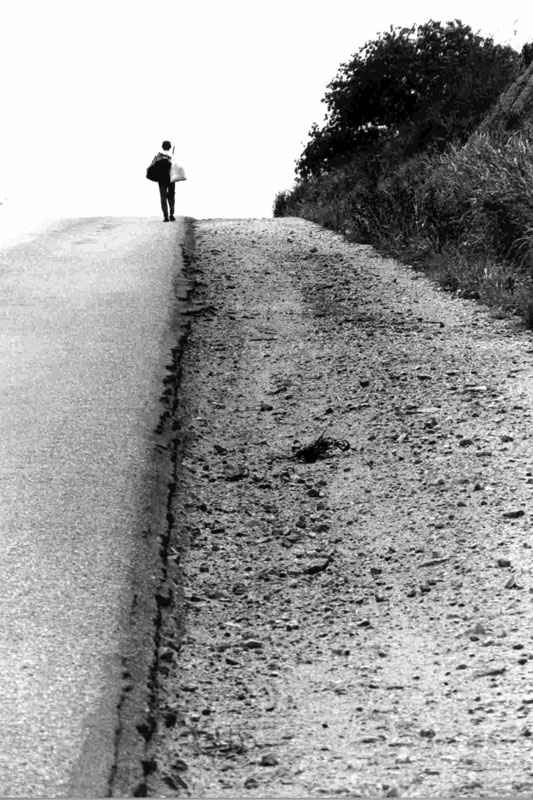

Se não há muitos registros desse momento, por sua vez são muito documentados os gestos iniciais ou imediatamente subsequentes à ocupação. Podem ser encontradas no arquivo fotografias do embarque em caminhões ou ônibus, das caminhadas a pé na direção da terra, das primeiras tarefas desempenhadas na chegada: a limpeza do mato, o levantamento dos barracos, o transporte de objetos cotidianos são muito visados pela fotografia, que busca valorizar, face à precariedade dessas vidas, o empenho nas primeiras ações desenvolvidas no espaço criado pela ocupação.

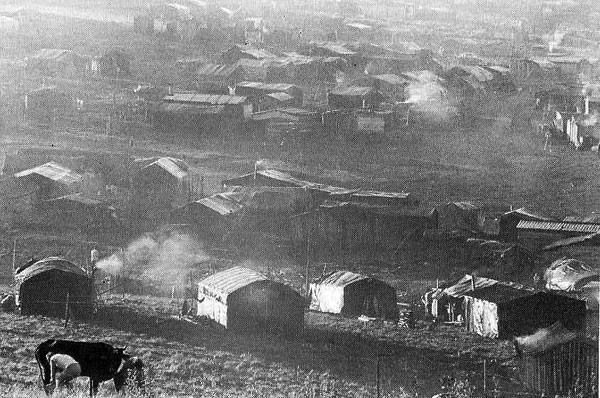

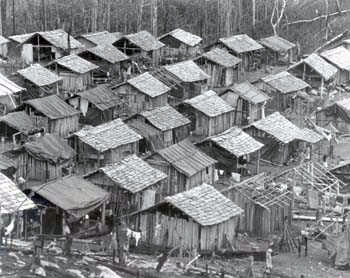

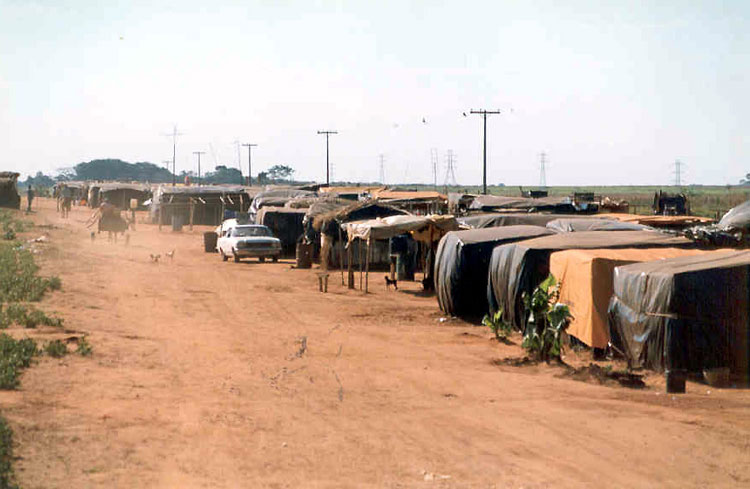

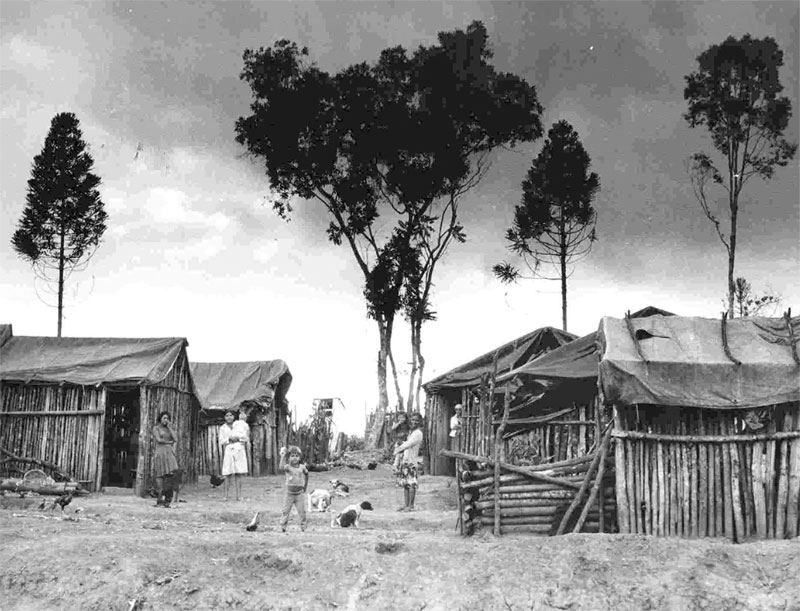

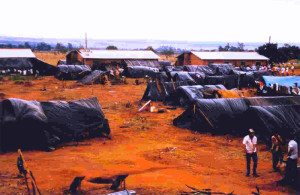

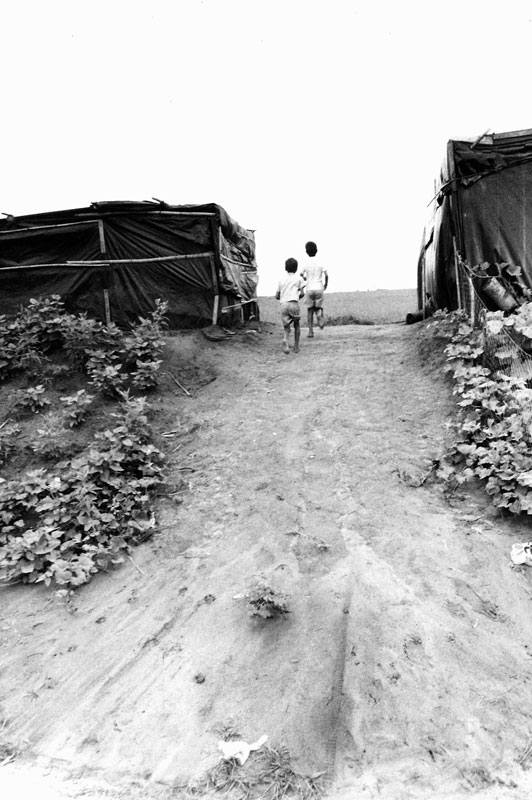

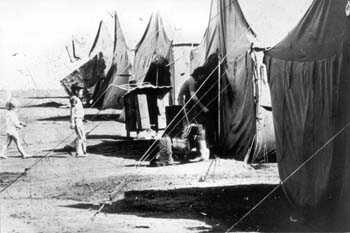

A imagem fotográfica testemunha, antes de tudo a “forma” do acampamento: são vistas tomadas de longe, de modo a mostrar a sua situação no espaço geográfico, que privilegia a visibilidade (locais altos ou beira de estradas), o perfil de suas construções precárias. Pode-se afirmar que todos os acampamentos foram fotografados, pelo menos uma vez, e sempre segundo os mesmos parâmetros visuais: são vistas gerais, o conjunto dos barracos aparecendo como uma espécie de “assinatura” da presença inaudita desses homens num espaço que não lhes é originalmente destinado.

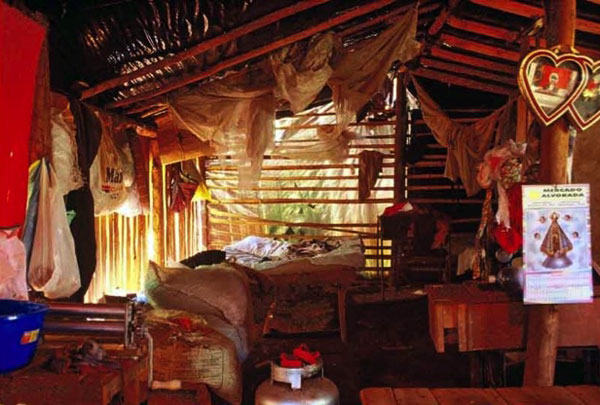

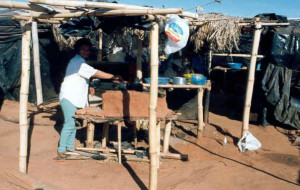

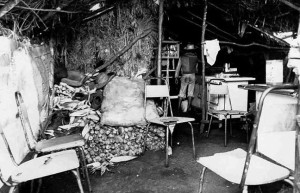

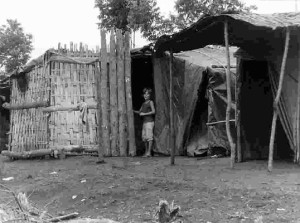

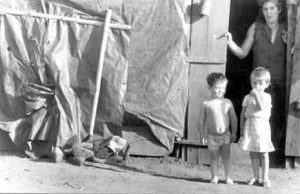

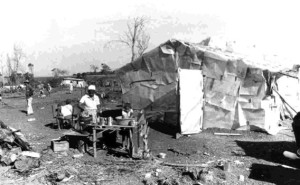

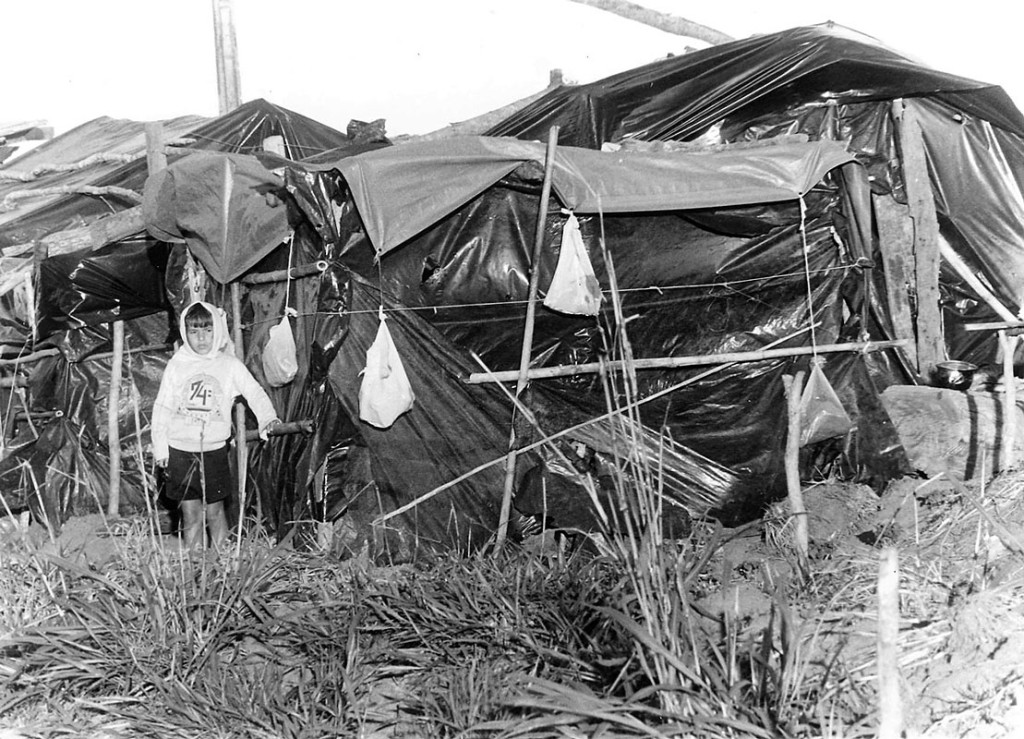

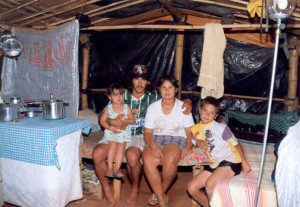

Os barracos, sua forma precária – dentre os quais a lona é a marca registrada do MST – a localização de uns em relação aos outros, os materiais utilizados são cuidadosamente explorados. As fotografias costumam captar o barraco por inteiro, do topo ao chão. Como uma presença que se impõe, a terra, o chão é ressaltado nas fotografias em todos os seus “estados” por assim dizer: o barro, por exemplo, é sublinhado antes como contingência do que como símbolo dessas vidas precárias. Como é difícil apontar, nesse tipo de construção, a diferença entre o “dentro” e o “fora”, os fotógrafos não precisam penetrar no interior dos barracos, bastando uma tomada para captar todo o seu espaço.

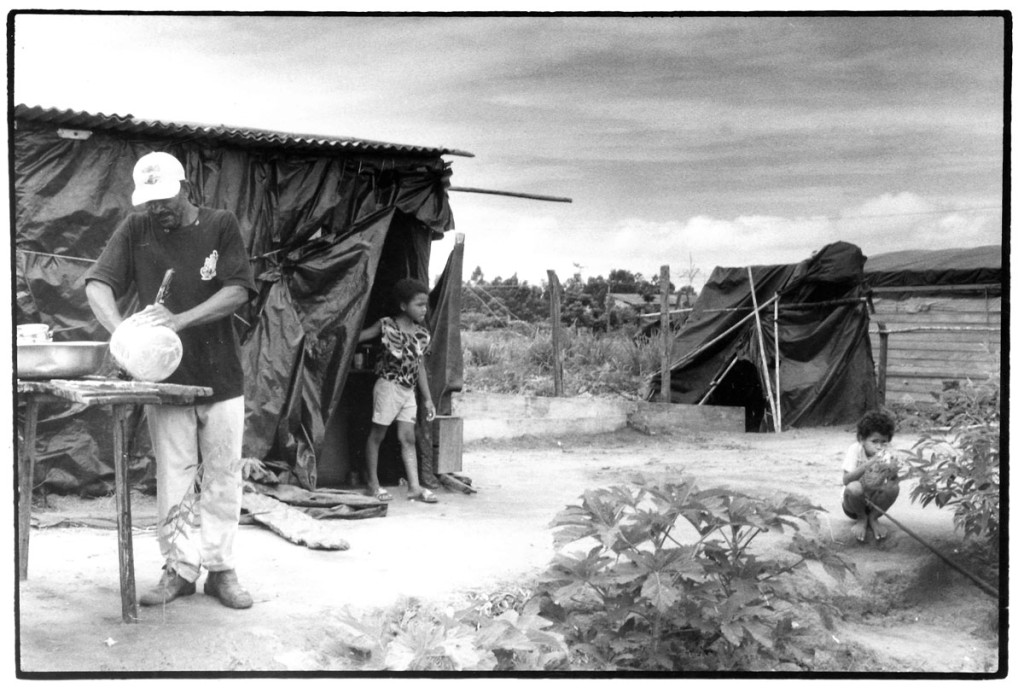

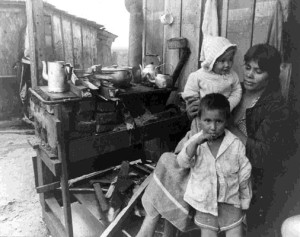

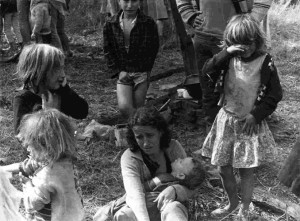

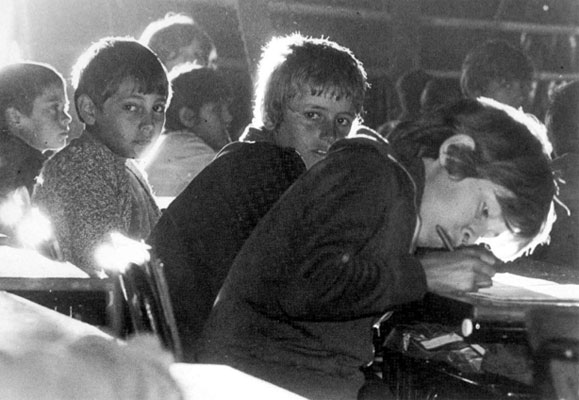

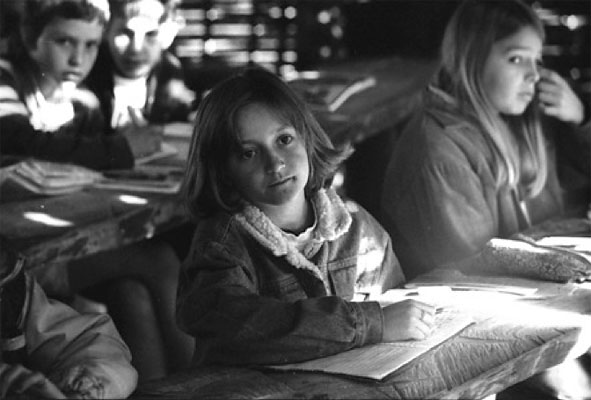

Os objetos do dia-a-dia, na sua modéstia e no seu caráter rudimentar, são recenseados com um cuidado quase antropológico, como testemunhas da vida cotidiana nos acampamentos. O dia-a-dia dos acampados é muito documentado, sendo todas as fotos naturalmente diurnas. Mulheres e crianças predominam num cenário onde os homens, provavelmente no trabalho, estão quase sempre ausentes. O número de crianças é grande e seu interesse pelos estranhos que surgem munidos de máquinas fotográficas explica a grande quantidade de crianças fotografadas. As mulheres estão quase sempre atarefadas com a cozinha ou outras atividades domésticas. Em geral estão acompanhadas pelos filhos pequenos.

Com certeza a simples fixação num lugar já enseja, por si mesma, a observação e dá origem a uma farta produção imagética. No entanto é preciso atentar para uma particularidade quando nos referimos às “ações” nos acampamentos. Na verdade eles não devem ser tomados simplesmente como um lugar que “abriga” ações; eles são, em si mesmos, uma ação: permanecer debaixo da lona dias ou anos é o gesto de luta e de resistência que, segundo Lygia Sigaud, credencia o acampado a reivindicar a atribuição da terra. Não é por outra razão que os acampamentos comportam um forte apelo visual, que estimulou a atenção dos fotógrafos desde os seus primórdios.

A experiência dos acampamentos ao mesmo tempo se funda na visibilidade e dela faz seu trunfo maior. Lygia Sigaud forjou a noção de forma-acampamento nos anos 90, mas vários dos traços por ela destacados nos acampamentos já vinham sendo anotados pelos fotógrafos desde o início das ocupações – a começar pela a sua organização espacial característica; se fazem parte dos rituais de entrada no acampamento uma etiqueta para entrar e se instalar, regras de convivência, um vocabulário próprio (ocupar e não invadir, entrar, pegar terra, colocar-se debaixo da lona preta…), gestos com certeza menos passíveis de observação fotográfica – neles se destacam elementos dotados de forte simbolismo, como a barraca e a lona preta – que a fotografia não apenas reiteradamente registrou, mas para cujo valor simbólico ela emprestou sua nítida contribuição.

Na verdade pode-se dizer que muito antes da descoberta e da descrição, pelos especialistas, desse caráter peculiar dos acampamentos, bem antes que eles desvendassem as várias dimensões e as novas práticas sociais a que eles deram lugar, os fotógrafos já tinham intuído a novidade e a importância desse espaço precário, registrando com espantosa minúcia sua aparência, suas características e as práticas que ali tinham lugar. Antes que os especialistas começassem a estudar os acampamentos como “figuras espaciais” peculiares, os fotógrafos já buscavam captar a “forma” do acampamento, sua situação na paisagem: é por isto que podemos encontrar no arquivo uma tradução do que chamei de assinatura na paisagem.

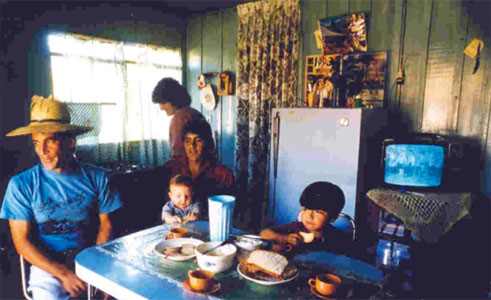

O proprietário

As fotografias dos acampamentos concedem toda atenção aos seus moradores. Elas gostam de mostrar o “proprietário” ou ocupante e sua família à “entrada” do barraco, como a comprovar que aquele lugar lhes é destinado. É também muito comum o registro dos objetos rudimentares, seu acúmulo testemunhando o cotidiano precário dos acampamentos, mas também sua grande vitalidade. A maioria das atividades, feitas no exterior, se oferece diretamente à fotografia. Nesse sentido o fogão é um dos objetos de eleição da fotografia – a preparação da comida, que reúne a família ou o grupo, testemunhando a importância ao mesmo tempo real e simbólica do núcleo familiar e do alimento – este último sendo a própria razão de ser do acampamento.

É possível até mesmo traçar uma história da transformação das ocupações, desde a entrada na terra até a constituição dos assentamentos, através das fotografias do preparo do alimento. Essas fotografias, insistentes – assim como o universo de significação que elas mobilizam – “acompanham” fielmente a transformação do espaço e dos indivíduos: se uma das cenas recorrentes é o preparo da refeição, de início do lado de fora do barraco, coletivamente, a imagem que demonstrará a autoestima reconquistada pelos sem-terra já assentados será também feita na cozinha do barraco ou da casa, e mostrará a família em torno do fogão, ao lado de suas panelas sempre reluzentes.

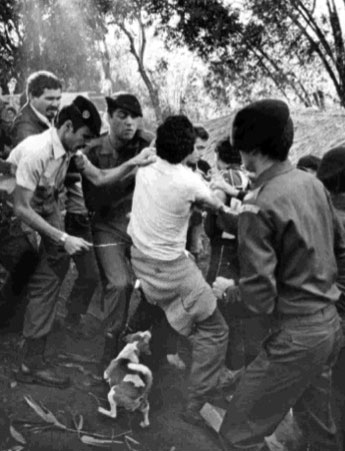

Outras ações: conflito e violência

Devido à não previsibilidade dos acontecimentos, às distâncias, à precariedade do transporte, a fotografia – e não a imagem em movimento – ainda é o meio mais adequado para o registro e a divulgação dos casos de violência. Como ação extremada, o conflito é, ao lado da violência, um item muito contemplado pelo arquivo do MST.

Divisor de águas, o conflito é uma situação fotográfica de grande valor sensível e informativo para o MST por mostrar os dois antagonistas face a face, identificando as duas partes que se enfrentam na cena dramática da ação. O Movimento tem um apreço muito particular por esse tipo de imagem de grande impacto dramático, com alto potencial para alcançar os meios de comunicação, que nunca pouparam o Movimento de suas críticas e/ou condenação: espera-se que as imagens de violência sejam dosadas de modo a não atenuar o ímpeto de luta (a não desmobilizar) e que possam ao mesmo tempo desempenhar o papel de mobilizar a opinião pública – sendo portanto destinadas a circular também fora do Movimento.

As ocupações são o principal lugar do conflito documentado pela fotografia do MST. A violência no campo brasileiro não tem origem com o surgimento do MST, mas se torna mais “pública” a partir do momento em que o Movimento se consolida, adquire forças, granjeia apoios e, sobretudo, constitui uma rede de informação para divulgar os abusos – sendo a informação fotográfica um dos elos mais importantes nessa cadeia de ações.

Por desafiar a lei e a propriedade privada, a ocupação é o principal palco para a violência, tanto por parte dos proprietários quanto do Estado. O conflito que deu maior visibilidade à violência contra o MST foi o massacre de Eldorado do Carajás em 1997, no qual 19 sem-terra foram assassinados pela polícia do estado do Pará. Mas o arquivo comporta centenas de outros conflitos menos conhecidos ou totalmente desconhecidos do público, fotografados muitas vezes em todo o seu desenrolar.

Os despejos das ocupações são o conflito mais fotografado do arquivo. Devido à sua previsibilidade – o despejo tem de ser decretado por um juiz – muitas vezes é possível ter um fotógrafo no local do evento, facilitando a produção de imagens. Há registros de despejos desde as primeiras ocupações anteriores ao MST – a exemplo de Macali e Brilhante com toda a sequência de violência que eles acarretam.

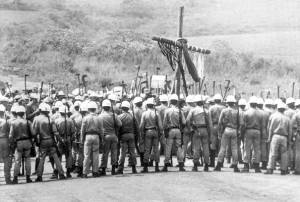

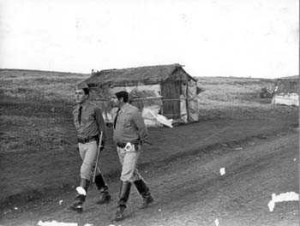

Também o controle dos acampamentos pela polícia (fato corriqueiro nas origens do MST), a presença de homens armados e seu poder de intimidação são objeto de muitas fotografias – modalidade estabelecida desde o Natalino, quando o exército literalmente acampou em frente ao acampamento dos sem terra, do outro lado da estrada. Ao possibilitar a clara indicação dos dois campos em presença, a fotografia do conflito é, além disso, a de maior apelo jornalístico, sendo provavelmente a que tornou o MST mais conhecido do grande público, da imprensa e da tv.

Marchas

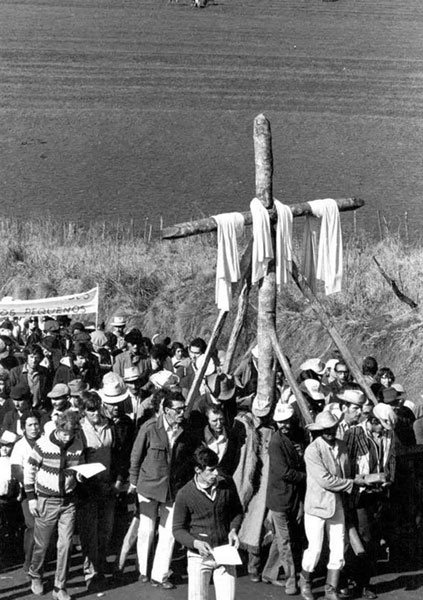

Ainda no campo da ação, evoquemos as marchas como outro evento que desperta o interesse da fotografia. Derivadas das origens cristãs do Movimento e da influência dos rituais da igreja católica, esse maior acontecimento público criado pelo MST se inspirou nas antigas romarias, transformando as caminhadas rumo à terra prometida em caminhadas rumo às cidades, aos centros de poder, às capitais. Com a laicização do MST, as romarias foram transformadas em marchas em direção ao território político, figurado sobretudo pela capital do país, Brasília, destino final das maiores marchas organizadas pelo movimento.

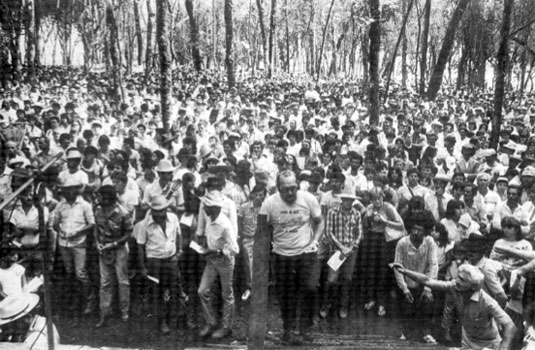

O MST organiza um número incontável de marchas que podem abranger uma região próxima a uma ocupação ou até mesmo implicar em grandes deslocamentos, como foi o caso da marcha a Brasília – constituída por grupos que caminharam até 3 mil quilômetros em 20 dias. O objetivo da marcha, como analisou Cristine Alencar, é se propagar pelo território tanto físico quanto virtual da imagem – sendo a fotografia o principal agente desta última função. Se o número de participantes é um elemento de linguagem significativo nas marchas, é a fotografia que pode multiplicar esse número, esmerando-se na captação da extensão das fileiras, na visão das curvas sem fim das estradas ou na tomada de avenidas inteiras das grandes cidades. O fato de que esse número de participantes possa ser como que “multiplicado” pelo poder da fotografia já atesta a função fundamental da imagem fotográfica na “arquitetura” da marcha.

Uma observação de Alencar sobre a relação entre as marchas e as ocupações permite lançar ainda mais luz sobre a função da imagem fotográfica nesses eventos chave do MST: ao mostrar que o ordenamento disciplinado das marchas se contrapõe à “desordem” da tão temida ocupação, as imagens nos levam a perceber que é sobretudo o testemunho fotográfico das marchas que pode deixar claro seu contraponto com as ocupações. À aparente desordem que a fotografia da ocupação costuma sublinhar e ao seu recenseamento quase barroco do acúmulo descontrolado de objetos, a fotografia das marchas opõe um certo ascetismo na repetição monótona das fileiras que desaparecem no infinito e na uniformidade dos marchantes vestidos e calçados da mesma maneira.

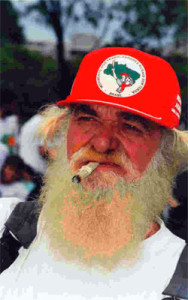

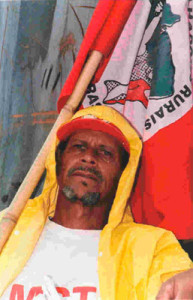

Cabe ainda observar que se a fotografia em preto e branco pode subsistir ainda hoje no arquivo do MST como exigência estética (Ripper, Sebastião Salgado), a fotografia das marchas é, por sua vez, um atestado da importância estratégica que a cor passa a ter, a partir de um dado momento, na história do Movimento. As bandeiras vermelhas que ondulam evocam um mar vermelho cuja mensagem é, mais que outra coisa, a própria cor.

A figura humana – o Coletivo e o indivíduo

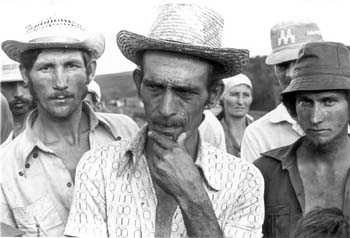

Objeto privilegiado da fotografia do MST, a figura humana está no centro da ação, seja por meio do coletivo, seja do indivíduo. A grande importância política concedida ao coletivo pelo movimento funda uma longa linhagem fotográfica no arquivo do MST. Esse tipo de registro é frequente porque a representação do grupo, como uma espécie de “corpo político” em movimento é um elemento decisivo na construção do MST. O movimento não repousa sobre a figura de um líder, ele valoriza o coletivo e procura incentivar as suas decisões – por isto ele leva em grande conta a formação de grupos, as reuniões, as assembleias, as mobilizações e as manifestações.

Os grandes grupos – sobretudo nas origens do MST – aparecem como um “povo político”, como denominou Rancière – indivíduos que decidem irromper no espaço político que não lhes é tradicionalmente destinado, “ocupando-o” com suas ações, gestos, palavras. Este corpo coletivo é dotado de clareza e segurança quanto às razões da sua constituição e aos seus objetivos; trata-se de um corpo “consolidado”, seguro de si, uma entidade dotada de existência própria e de finalidades – que, de certa forma, se “impõe” à câmera.

Deve-se notar também a formação de grupos com diferentes finalidades dentro dos acampamentos que visam a organização e o estímulo à participação.

O indivíduo

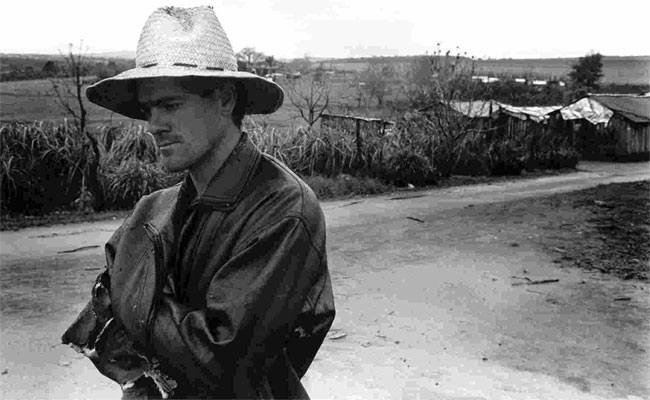

O mal estar do camponês ao ser fotografado, sua relação infeliz com seu corpo, que interioriza uma imagem pejorativa que os outros dele têm foram temas de Pierre Bourdieu em seu Photographie – un art moyen – temas que se prestam a um contraponto com as fotografias aqui em exame. Em primeiro lugar, sendo originários do desmantelamento do mundo rural, os sem-terra não se beneficiam da inserção conferida pela posse da terra aos pequenos proprietários estudados pelo sociólogo – que daria lugar a esta relação infeliz com o corpo. Em seguida, e como pudemos ver a propósito das quatro gerações de mulheres, na maior parte do tempo essa população não conseguiu alcançar a noção da imagem de si, nem adquirir as convenções da distância do outro que são condição da fotografia. Ainda por cima – e sobretudo – captados no seu local de habitação, onde os termos “seu” e “habitação” constituem o núcleo de um conflito assumido, nada aproxima nossos personagens da pose perturbadora detectada por Bourdieu.

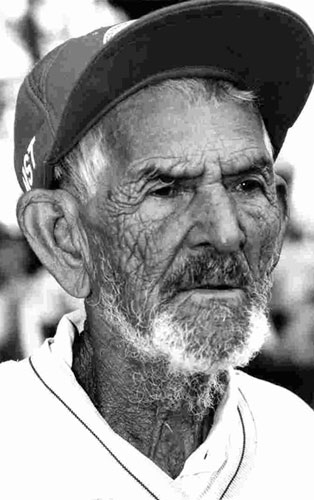

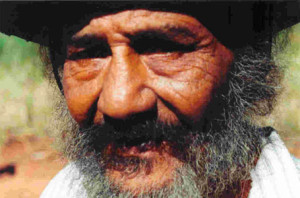

Durante muitos anos o MST deu preferência à representação do coletivo, sempre apresentado na primeira página de seu jornal. Mas os fotógrafos não renunciaram à imagem do indivíduo. Notemos o caráter de fato “anônimo” dessas imagens, que mal acedem ao estatuto de retratos. Após o contato com Sebastião Salgado, o retrato torna-se um trunfo a mais na estratégia do MST; foi por meio do retrato, tal como o apresentou Sebastião Salgado, que o MST descobriu a fotografia como um signo, a possibilidade da sua “leitura”. Ao perceber que era possível identificar as marcas do trabalho, da história, do destino coletivo nos seus retratados – isto é, quando pôde “ler” o coletivo e a história no individual – o MST passou a levar em conta tais sinais, destacando-os mesmo como “prova” de uma “vocação” para a terra dos seus militantes – opondo-se assim aos críticos que negavam a origem e o destino comuns dos sem-terra. [7]

[7] Alguns estudiosos tem se dedicado a examinar a origem dos acampados do MST, apontando a existência de uma população não mais rural, de desempregados expulsos das cidades pelas dificuldades econômicas.

É, aliás, tendo em vista o redimensionamento da relação indivíduo/coletivo nos acampamentos – uma operação na qual a fotografia tem seu papel de destaque – que a experiência dos acampamentos pode dar origem a uma interrogação sobre a noção mesma de indivíduo, ou melhor, de “sem-terra”. Com efeito, os acampamentos propõem novas formas de socialização, novos comportamentos susceptíveis de dar lugar a transformações – a um devir. Muitos dos futuros acampados definem de fato a sua decisão pela ocupação com a frase: “Vou virar sem-terra”. Também os que já obtiveram sua parcela continuam se autodenominando “sem-terra”, como se esta não fosse uma condição, mas um “estado” que se escolhe e se adquire.

Consideremos esta expressão “sem-terra”. Se for tomada como designação daquele a quem algo “falta”, sua ênfase permanece com efeito no passado, que daria conteúdo ao termo. Acontece que a estratégia das ocupações tem o dom de reorientar o sentido desta expressão, do passado para o futuro. Ao entrarem no acampamento, os indivíduos “tornam-se” coletivamente “sem-terra”. Tornar-se sem-terra não é apenas a passagem por uma nova experiência baseada em práticas coletivas, e na possibilidade de um aprendizado político; é também uma modalidade de se representar no espaço do acampamento, de passar a ser visto – experiência na qual não se pode negar o papel da fotografia.

A experiência dos acampamentos é a condição desse devir e, ao mesmo tempo, da construção da coletividade. E se a fotografia é capaz de registrar, propagar e perenizar o registro da coletividade como fenômeno dotado de uma duração limitada, no caso do indivíduo podemos dizer da fotografia que ela não fixa propriamente o seu “retrato” mas antes registra a constituição desta entidade em processo, o sem-terra.

Por isto encontrarmos poucos “retratos”, no sentido clássico, no arquivo do MST. O retratado raramente aparece isolado do seu contexto; à entrada do barraco ou nas suas imediações, desempenhando tarefas cotidianas, sempre se verá algo do seu entorno, seus objetos, o espaço que ele constitui com sua ação.

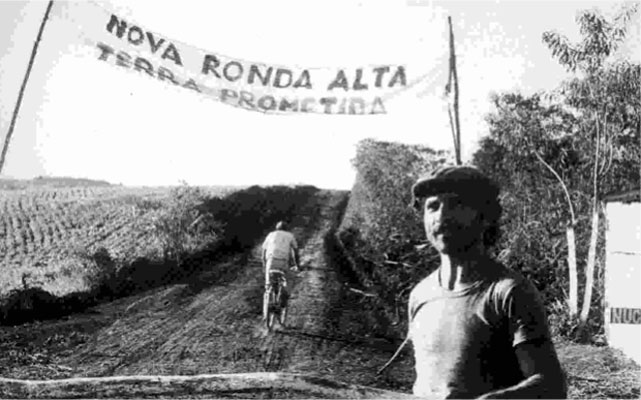

Conflito e rito

Para passar aos outros regimes de imagens (o relato visual e a mística ) é preciso voltar atrás, um pouco antes da criação do MST, quando os sem-terra já tinham dado início às ocupações. Em 1981, quando 300 famílias expulsas de suas terras criaram o acampamento do Natalino no RGS, o movimento político em torno desse acontecimento forneceu as condições para constituição do MST – cuja primeira grande ocupação da Fazenda Annoni se daria em 1985. Dentre outras heranças que o MST recebeu do Natalino, deve-se salientar o modelo do acampamento. O sociólogo Germany Geiger mostrou que o acampamento do Natalino já era dotado de uma organização específica, singular, fundada sobre grupos de trabalho (alimentação, saúde, educação, vigilância, comunicação e outras funções) e sobre instâncias de decisão – coroadas por uma assembleia geral. Essas condições se encontram na origem de uma valorização intuitiva da união no acampamento: é o fato de estar junto voluntariamente que tornou possível o desenvolvimento de práticas comuns, políticas, religiosas e comunitárias. Detectando desde os anos 80, um entendimento pelo movimento da importância da visibilidade, Geiger salienta que, além de proteger o grupo contra a repressão dos proprietários, o acampamento tinha por objetivo chamar a atenção pública.

Foi essa organização espacial e política do Natalino que o MST herdou, desenvolveu e colocou em evidência nos seus acampamentos. Mas o movimento seria também intensamente marcado por uma outra característica do Natalino : a associação – ou melhor, pela indiscernibilidade – entre ação política e ritual.

Conflito e rito são praticamente inseparáveis na trajetória do MST. Quando as famílias se instalaram entre duas estradas no Rio Grande do Sul, ação política e rito se confundiam. A CPT – braço de esquerda da igreja católica no campo – esteve na condução do Natalino. Nesse momento da história dos sem-terra, discurso religioso e discurso político não se distinguiam um do outro e a luta política dos camponeses e sua concepção do sobrenatural se identificavam completamente. Geiger observa que missas, marchas e jejuns – comuns no acampamento – assumiram conotação política, enquanto os objetivos políticos adotavam feição religiosa: foi assim que a luta contra a exploração no campo foi assimilada à busca da terra prometida, confundindo promessa de liberdade com promessa do mundo divino. Também nessa etapa da luta dos sem-terra, muitos símbolos foram postos em circulação que ativavam o elemento mágico e faziam valer a função afetiva que os camponeses costumam atribuir às expressões religiosas. Do mesmo modo, a conformação do acampamento trazia a marca desse contexto político-religioso: é assim que uma enorme e pesada cruz era instalada no seu centro para significar a grandeza do sofrimento dos sem-terra, e a necessidade da sua união. E era ao redor dela que se faziam tanto as celebrações, quanto os atos políticos.

Pouco a pouco, a experiência cotidiana dos acampados foi sendo agregada à cruz por meio da criação de novos símbolos: as escoras que sustentavam a cruz passaram a significar os apoios recebidos de diferentes instituições; e as mortalhas penduradas aos seus braços, tornaram-se símbolos das crianças mortas durante a provação que durou 3 anos.

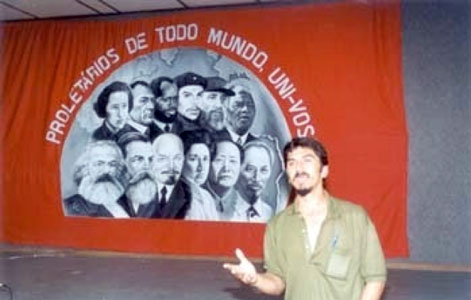

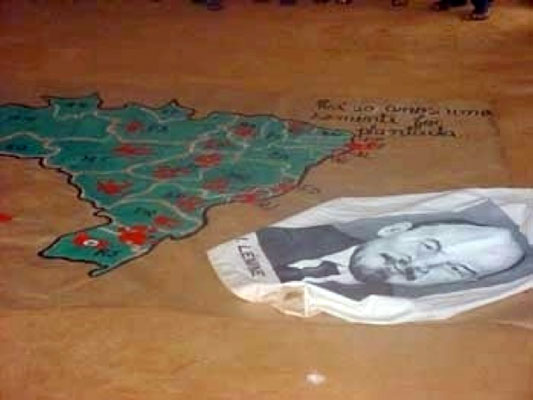

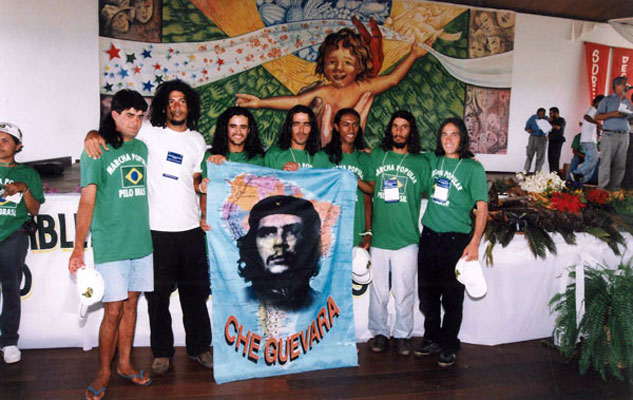

Com a criação e secularização do MST, esses elementos religiosos foram sendo substituídos por outros signos, mas a forte carga afetiva e religiosa que os acompanhava foi a eles transferida. É assim que a cruz foi substituída pela bandeira, que foram introduzidos símbolos laicos de caráter contemporâneo como boné (que substituiu o chapéu) e camiseta, e que passou a ser objeto de culto a representação dos novos heróis do movimento: em vez da cruz, cartazes ou banners com as figuras de Marx, Lênin, Ho chi Min e Che tornam-se presentes em ações do movimento, ao lado de heróis nacionais como Zumbi, Antônio Conselheiro.

Primeiro acampamento a ser insistentemente fotografado, além de dar visibilidade pela primeira vez aos sem-terra, foi a fotografia do Natalino que tornou visíveis os elos entre conflito e rito. Mais ainda, e num feito digno de destaque, também ela testemunhou o “deslizamento” dos signos religiosos aos laicos, contribuindo para que as cargas afetivas de uns fossem transferidas aos outros; do mesmo modo, a iniciação ao uso da fotografia e a descoberta de suas virtudes nesse primeiro grande acampamento fez com que ela passasse a ser, aos poucos, também incorporada enquanto tal aos novos ritos e cerimônias do MST.

Como símbolo primeiro dos sem-terra, os fotógrafos procuraram desde cedo mostrar a cruz no centro do acampamento, ou ainda conduzida por eles em suas peregrinações; mais tarde, quando a bandeira com o logo do movimento toma o lugar da cruz, os fotógrafos passam a registrá-la insistentemente em todas as circunstâncias, e muitas vezes tremulando sobre o acampamento como que anunciando a “assinatura” da ocupação. Comprovando o intercâmbio desses signos, nesse período de transição dos símbolos, a fotografia chega muitas vezes a captar a cruz e a bandeira ainda juntas.

Marcada pelas origens cristãs do MST, a fotografia parece ter feito valer essa “crença” na imagem, de forte conotação religiosa, deslocando-a para as suas próprias imagens: seja ao construir o “relato visual”, seja ao “fazer a mística”, o recurso à fotografia não é estranho a esse culto dos símbolos religiosos que marcou o início da luta dos sem-terra. Mais que isso, no entanto, a “crença” na imagem ultrapassaria essa função, digamos, utilitária, para se estender às próprias imagens ditas documentais – tema ao qual voltarei mais adiante.

São duas as modalidades de imagens que devem atuar como inspiração ou suscitar a crença: o “relato visual” e a prática mística – ambas modalidades que suscitam uma participação importante da fotografia, se é que nela não se inspiram [8].

[8] Devo esta análise a Ponce, Elza del Carmen in Entre el Palco y la Tribuna – La marcha Nacional del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra de Brasil hasta Brasilia – un ensayo estetico-politico de corte democratico radical y plural. Tese de doutorado apresentada ao Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, 2004, inédito.

Relato visual

Constituindo uma espécie de narração, o relato visual é em geral apresentado sob a forma de um cartaz com imagens – muitas vezes fotografias – de heróis buscadas no passado. Com o objetivo de formar militantes, esses cartazes são exibidos durante cerimônias, seminários, reuniões e cursos, e são dotados de caráter evocativo, sem se voltar, no entanto, para o passado, nem propor uma utopia; seu intuito é “dotar” o MST de uma “tradição” de cunho, digamos, socialista. A respeito desse socialismo evocado pelo MST Elza del Carmen Ponce, autora de um estudo sobre a estética do Movimento, ressalta que ele não remete propriamente a uma opção ideológica, mas constitui antes uma espécie de “horizonte” para o MST, a evocação de figuras como Lenin, Marx, Che se pretendendo como uma homenagem à radicalidade de tais personagens. Também a reivindicação do messianismo dos séculos XVII e XIX brasileiros – Padre Cícero entre outros – não pretende evocar, segundo ela, a nação, nem a identificação com “um só povo”, mas tomar sua radicalidade e seu questionamento do regime político vigente como fonte de inspiração. Do mesmo modo as Ligas Camponesas não são evocadas pelo MST como exemplares por suas ideias comunistas, mas por sua habilidade em tratar com o estado e com os interstícios da lei.

A “mística”

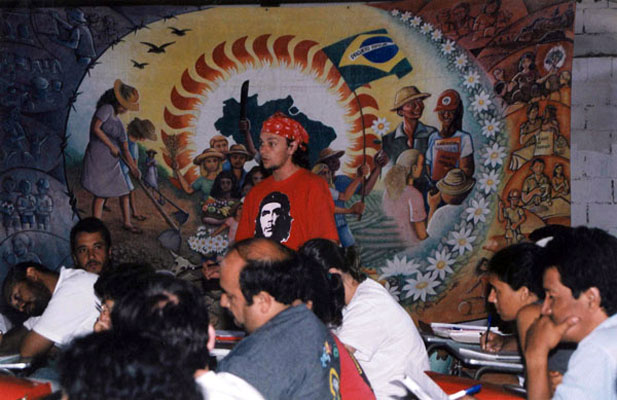

De acordo com os estudiosos, o relato visual busca sua inspiração no passado, revelando o desejo de incorporar a reputação dos heróis. Por sua vez, a “mística” se projeta no futuro. Ela é constituída por dramatizações – na verdade por performances – criadas em geral em torno da história do MST, de seus princípios, objetivos e heróis preferidos. Com suas dramatizações coletivas, a “mística” não tem o intuito didático do relato visual, mas pretende tocar a sensibilidade e despertar a emoção dos militantes ao enaltecer capacidade de luta e a tenacidade do Movimento para atingir os objetivos. Em vez de evocar a terra prometida – esta figura que iluminou a pré-história do Movimento – a mística prefigura um futuro cuja antecipação deve criar a vontade de lutar e a união para a ação. Uma mise-en-scène da luta: por exemplo, os sem-terra brandindo sobre suas cabeças as ferramentas de trabalho como se fossem armas – constitui uma “mística” e dá lugar, por sua vez, a um dos ícones fotográficos do MST.

“Fazer a mística”, como se diz, é um outro modo de fazer política, transpondo-a para o campo dos afetos: as dramatizações têm por objetivo tocar as emoções, promover a união, incentivar a crença no valor da luta e na transformação da sociedade. Concebida coletivamente por instâncias apropriadas dentro do movimento – há pessoas que se “especializam” em criar místicas – recorrendo aos símbolos como a bandeira, o hino, mas também aos elementos mais imediatos, aos materiais correntes, aos fatos, aos acontecimentos, ela utiliza também objetos: galhos de árvore, frutas, flores, sandálias, pratos de comida, pedaços de lona, mas também gestos: punhos cerrados, braços erguidos, mãos dadas – além de palavras e cantos.

A mística pode ser relacionada com a facilidade com a qual o MST é capaz de explorar politicamente a visualidade e, por que não, de por a proveito a imagem fotográfica. Assim, não é por acaso que a fotografia surge “dentro” da mística, quando as fotos dos próprios heróis do movimento se tornam objeto de culto. O exemplo mais evidente desse “culto das imagens é dado pela imagem do Che, o herói por excelência do MST, presente tanto no relato visual quanto na mística. Aliás, esta imagem se encontra de resto perfeitamente integrada no cotidiano dos sem-terra, desde que sua fotografia pode ser facilmente encontrada lado a lado com as fotos de família e com os objetos do dia-a-dia.

Ainda no que diz respeito à mística, pode-se argumentar que não é unicamente pela via da “representação” da mística que a fotografia deve ser focalizada. Pois se o que funda a mística é a crença – a fé num futuro, na possibilidade de um futuro – além de considerar que a fotografia registra a mística, valeria a pena se perguntar se, quando o MST “põe fé” na fotografia, quando a ela consagra sua “devoção”, a própria prática da fotografia não estaria sendo tomada, também, como uma mística.

Acampamento – inversão da visibilidade

Voltemos aos acampamentos.

A questão mais contundente posta pela fotografia do MST não se refere à crítica às facilidades da arte dita política, nem aos automatismos do registro da ação direta (levado à saturação pela prática jornalística), nem tampouco à tão reconfortante “crença” na verdade da imagem – todos temas já bastante percorridos pelo debate em torno da fotografia contemporânea, e que poderiam ser colocados no contexto do MST. O interesse maior do arquivo fotográfico está, por um lado, no registro que ele manifesta da constituição desta nova entidade – o sem-terra; por outro – e este seu aspecto mais contundente é indissociável do primeiro – ele está na constituição de uma percepção da visibilidade como um “campo” de ação política.

A meu ver a contribuição mais original da fotografia para a construção do MST é menos direta do que pode ser constatado nas diferentes modalidades de uso que o movimento tem dela feito. Ela diz respeito à elaboração da concepção de diferentes estratégias do movimento sustentadas pela visibilidade (as marchas, por exemplo) – dentre as quais a mais decisiva é a sua concepção estratégica dos acampamentos.

Foi a socióloga Lygia Sigaud quem levou mais longe a análise do papel da visibilidade e de sua importância na concepção estratégica dos acampamentos ao estudar o caso de Pernambuco. Segundo ela, o recurso à visibilidade como estratégia política visa pressionar o Estado com vistas à desapropriação. Mas, conferindo valor negativo a esta noção, a socióloga alega que não existe “uma massa de sem-terra” ansiando pelo acesso à terra no caso estudado de Pernambuco; nem tampouco uma situação de conflito – situação que teria sido criada justamente pelas invasões. “Os movimentos criam a demanda ao convidarem os trabalhadores para ocupar as fazendas, escreve ela. São eles que lhes abrem a possibilidade de ter acesso a uma terra com a qual nunca haviam sonhado (…) Ao aceitarem o convite os indivíduos tornam-se sem-terra (itálicos dela) porque passaram a reivindicar a terra para si”. A montagem dos acampamentos teria, para a autora, a função de “tornar legítimas” as pretensões dos indivíduos; e a dinâmica e a institucionalização da forma-acampamento derivaria das relações de dependência recíproca e de concorrência que vinculam o Estado, os movimentos e os indivíduos. Contra o que ela chama de “demagogia” dos movimentos a autora argumenta que, em vez de serem o resultado de uma “luta pela terra”, a demanda pela terra é “produzida” pelos movimentos e alimentada pelas práticas do Estado. [9]

[9] Sigaud, L. “As condições de possibilidade das ocupações de terra” (Possibilidade I, incluindo a comparação com a África do Sul), Museu Nacional/UFRJ, 03/02/2005.

Acatando a importância estratégica que Lygia Sigaud concede à visibilidade nos acampamentos, inverto no entanto o sentido negativo que lhe é atribuído. E sugiro que a fotografia desempenha um papel de destaque na inversão de sentido da visibilidade dos acampamentos, de um papel passivo para uma função ativa. A contribuição da fotografia para conquista dessa visibilidade deve ser levada em conta justamente em virtude das complexas relações que o Movimento desenvolveu com a imagem fotográfica ao longo de sua história.

Para um melhor entendimento desse fenômeno seria interessante comparar os acampamentos do MST – que tanto podem contar com 20, 30 pessoas quanto com 3000 – com os acampamentos de imigrantes, de refugiados políticos e de deslocados que se multiplicam por um mundo globalizado, e em estado de guerra permanente. A comparação com efeito se sustenta desde que, agravada com o impacto de novas formas de produção introduzidas no campo brasileiro, sobretudo após a globalização, e com o avanço tecnológico, a questão da terra tem acentuado o “descarte” social dos camponeses, tornando sua vida muito parecida com a desses outros excluídos, vítimas de contextos diversos.

Ao estudar a relação entre globalização e geopolítica no que diz respeito aos campos, Silvaine Bulle mostrou a semelhança entre o modelo de internacionalização forçada (campos geridos por organizações internacionais, como em Israel) ou da guerra (refugiados), com o único objetivo da manutenção da ordem, da vitimização e da inércia de suas populações; ela chama atenção para o estabelecimento, nesses contextos, de uma visibilidade política de seus espaços residuais, que dá origem ao que ela chama de os “informais” – os cidadãos sem estatuto.

Se observarmos as duas diferentes modalidades de aglomeração – a dos refugiados e deslocados e a dos sem-terra – poderemos notar que, apesar de abrigarem uma população que também perdeu a sua relação originária com o espaço, os acampamentos do MST não se limitam à função negativa, redutora das potencialidades de seus habitantes – como é o caso dos campos de refugiados.

Apesar de guardarem semelhanças com esses campos, sobretudo ao se fundarem na visibilidade de suas instalações e de seus habitantes, os acampamentos do MST constituem o que a antropóloga Lygia Sigaud chamou de “forma-acampamento” como “figura espacial de grande operacionalidade”. A “forma-acampamento” se manifesta por meio da convergência entre a regularidade formal dos acampamentos (barracos cobertos de lona alinhados formando em geral filas em linhas paralelas, preferência por lugares elevados (colinas, proximidade com bosques), e as estratégias geradas no seu interior, destacando justamente a importância da visibilidade oriunda de tal conjunção.

Ora, como “forma específica de tecnologia política particular de visibilidade”, os acampamentos do MST não geram vitimização nem tampouco a mesma inércia espacial dos campos de refugiados; eles antes se caracterizam como uma ação política que visa garantir, por meio da inversão da visibilidade de sua população do negativo ao positivo, a inclusão social e o acesso à cidadania de seus moradores.

Esta inversão do sentido político da visibilidade – do controle exercido nos campos por uma autoridade que gera os “informais”, para uma função estratégica que gera os “sem terra”: fazer-se visível como instrumento de luta política – não pode ser considerada como alheia ao convívio e aprendizado, pelo MST, do papel da imagem na sociedade contemporânea. Mais precisamente, esta anexação da visibilidade às ferramentas políticas do MST deve ser considerada como tributária da sua descoberta do potencial político da imagem e de toda a riqueza e complexidade que seu uso continuado lhe agregou.

Se fazer-se visível é uma exigência estratégica das ocupações, poderíamos contrapor aos “informais” definidos por Silvaine Bulle os sem-terra entendidos como entidade que emerge da prática das ocupações – ou da “forma acampamento”, como a denomina Sigaud. Fazer-se visível aos opositores, aos interlocutores implica em fazer-se visível, coletivamente, como “sem-terra”; “devir” sem-terra, uma tarefa para a qual a fotografia desempenhou e (ainda desempenha?) um papel decisivo.

Pesquisa realizada com bolsa da fundação vitae 2003-2004. Primeira apresentação feita no seminário “Brésil contemporain”, Paris, Beaubourg, 2005.

Este levantamento foi realizado junto ao acervo fotográfico do próprio MST. Os recursos disponíveis à época não permitiram que as imagens fossem reproduzidas com qualidade para apresentação.

As informações relativas à data, local e créditos nem sempre estão disponíveis. Deste modo, caso algum fotógrafo reconheça seu material, favor entrar em contato.